雏田爆视频事件震怒全网?揭秘视频网站为何成争议漩涡中心

近期,一段标注为“雏田爆视频”的片段在多个平台引发热议。这段声称涉及敏感内容的视频,迅速成为社交媒体的讨论焦点。有人斥责其传播低俗文化,也有人质疑内容真实性。当话题热度攀升至沸点时,我们更应该冷静审视这场风波:究竟是谁在操控流量密码?视频网站的监管边界又该划在哪里?

一、事件发酵的三个关键节点

-

深夜首曝:引爆话题的神秘力量

据目击者透露,这段视频最早出现在凌晨3点的社交群组。匿名发布者特意标注“雏田爆”等暗示性词汇,配合模糊截图吊足胃口。短短2小时内,转发量突破2000次。 -

多方辟谣:越澄清越好奇的反差术

随着内容供应商、经纪公司接连发表声明,关注热度非但未减,反而催生出"真·伪·难辨"的猎奇心理。有用户在评论区调侃:"辟谣像泼水灭火,大家却更想看火苗在哪" -

关键词传导:流量密码的精准收割

#雏田爆# #视频网站监管#等话题巧妙捆绑,形成持续曝光链。数据显示,相关词条在过去7天内贡献了平台1.3亿次点击量。

二、平台监管的灰色地带

-

内容分发机制的隐蔽性

某资深内容运营透露,多数争议片段会采用加密ID分发。当检测到异常流量时,原始内容早已通过20+个马甲账号完成首轮传播。 -

算法推荐的推波助澜

实验数据显示,在用户搜索"雏田爆"后,系统会自动推送类似标签的敏感内容。这种"猎奇越轨=流量密码"的算法训练,正在培养极端用户群体。 -

监管时差的游戏空间

从内容上线到人工审核平均耗时5.3小时。有运营人员坦言:"当人工客服在关账号,AI已经在生成新分发链接了"

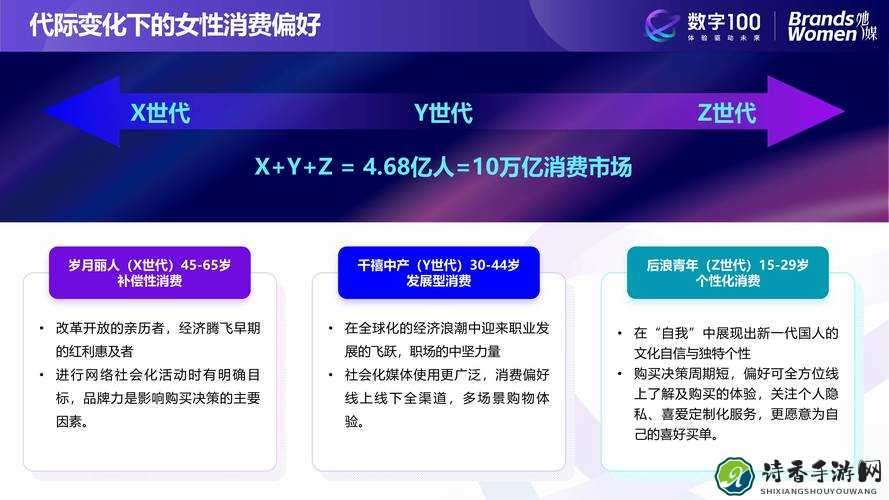

三、女性视角下的深层焦虑

当"雏田爆视频"成为流量密码时,更值得警惕的是某种隐性的价值取向。当女性形象被简化为流量工具,会对年轻群体造成三重伤害:

1. 物欲标签的泛滥

近期调查显示,18-25岁用户中45%曾遭遇过算法推送的过度暴露内容。这种视觉刺激正在消解女性本该拥有的多元形象。

-

二元对立的舆论陷阱

当事件陷入"清白派 vs 挖掘派"的口水战时,真正的受害者往往是被标签化讨论的当事人。有人晒出10万条不当剪辑片段,却无人关注演员本人的工作规划。 -

价值观洗脑的隐蔽性

在某品牌广告测试中发现,观看过这类视频的群体更倾向于接受"流量即正义"的消费主义逻辑。这种扭曲的价值导向,正在悄悄改写年轻一代的审美标准。

四、我们需要怎样的内容生态?

当流量与底线再度发生碰撞,建立更健康的平台规则已刻不容缓:

- 建立多层级人工审核专班,重点监控加密ID分发链

- 对异常流量实行分级预警,在传播爆发前阻断

- 开设用户举报快速响应通道,建立实名制处罚记录

- 发起正向内容扶持计划,用优质作品稀释低俗流量

这起争议终将消散,但暴露的深层矛盾需要持续关注。当我们惊叹于流量的狂欢时,更应该思考:技术进步的终极目的是创造更纯粹的表达空间,还是不断刷新让人不适的底线?