哥布林洞窟动漫双男主,为什么总让我们心跳加速又后背发凉?

当哥布林洞窟里暗红的岩壁被霓虹灯刷屏,两个棱角分明的男主角在火把光影下擦肩而过时,我突然意识到自己攥着手机的手在颤抖。这颤抖里夹杂着少女心爆棚的雀跃,也有被反复撩拨后的生理钝痛——就像嗑着永远吃不到结局的辣条,烫得舌根发麻却停不下来。这种复杂的情绪,或许正是当下风靡全网的双男主动画让我们又爱又恨的根源。

一、双男主动画的「上头」机制

哥布林洞窟动漫的爆火,某种程度上印证了人类对「选择焦虑」的原始沉迷。两个性格迥异的角色——一个是沉稳内敛的宝藏型,另一个是桀骜不驯的危险系,在地下洞穴里展开博弈式互动,活生生把观众变成了第三视角的多选题考生。

这种叙事模式精准命中了女性观众的三大嗨点:

- 荷尔蒙过山车:决斗时迸裂的盔甲边缘、河谷旁潮湿的后颈发梢,每一个场景都像开了高清感官开关。

- 道德拉锯战:明明知道该选A阵营,却在B阵营团长独白时热泪盈眶,这种撕裂感堪比健身房减脂期嘴馋炸鸡。

- 永恒等待症:结局永远在下一季,就像永远等不到的周末法定结婚年龄。

二、被设计的多巴胺陷阱

如果你仔细研究哥布林洞窟这类作品的更新节奏,会发现制作者简直摸透了当代人的上瘾阈值。周更的惯例总是安排在周四下午,恰似学校公布的周五调课表,瞬间让瞳孔放大两倍。

更绝的是那些精妙至极的留白:

- 两人在暴风洞穴擦身而过的0.8秒,导演明晃晃地用了特写镜头,却刻意模糊了对视的眼神;

- 其中一位被囚禁时,石壁上突然亮起的纹路赫然拼出另一个角色的象征图腾——这个彩蛋埋得比土拨鼠还隐蔽,却让弹幕疯狂截图到凌晨三点。

这种若即若离的暧昧,简直把观众变成了嗑糖上头的柯基犬,明知表演台只铺着仿真地毯,还是会不由自主地把脸贴上去蹭。

三、消费主义的狂欢秀

有次在便利店排长队,听见小姑娘掏空零钱包买季番限定水杯时说:"就算存够钱买个LV,也比不上攒全套手办来得快乐。"这句话让我想起哥布林洞窟里被开发得明晃晃的周边市场:洞穴同款LED提灯卖到二手平台破百,两个男主的台词扑克牌连被长辈看见都解释不清。

这种狂热某种程度上成了年轻人的反抗仪式——在现实世界谈对象得讲星座配对,但在动漫世界里,你可以理直气壮地为喜欢的角色囤库存。只不过当看到某平台连洞窟里的苔藓都开发成限量贴纸时,突然涌上一股想让导演把哥布林们全赶走的暴躁。

四、该不该撕开滤镜看现实

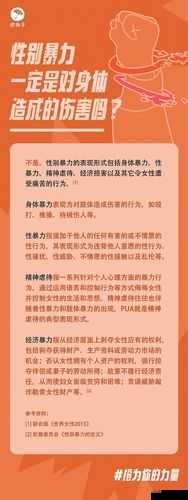

深夜看动画时有个恍惚瞬间:屏幕里那个被反派抓住衣领的角色,和现实中被PUA的短视频主人公似乎重叠了。我们愤怒于现实里的变故,却痴迷于虚构中的伤害,这种心理倒置像极了吃麻辣烫时大喊太辣又停不下筷子。

或许需要重新审视这种复杂的心流体验——它既是逃离现实的透气阀,也可能让我们在现实中对类似桥段钝感。当某天现实中的矛盾比哥布林洞窟里的宿敌更难化解时,会不会突然怀念那些被描摹得恰到好处的角力?

关掉播到一半的动画时,手机屏幕泛着幽蓝的光。窗外下着入夏第一场雨,远处路灯把雨丝拉成哥布林洞窟里荧光蘑菇的轮廓。或许该给自己泡杯不含咖啡因的养生茶,毕竟挑灯夜观双男主动画的尽头,不该是永远等待的结局。