小🐔🐔伸进🈲🔞🔞9漫画引发热议:试探边界与表达自由的灰色地带

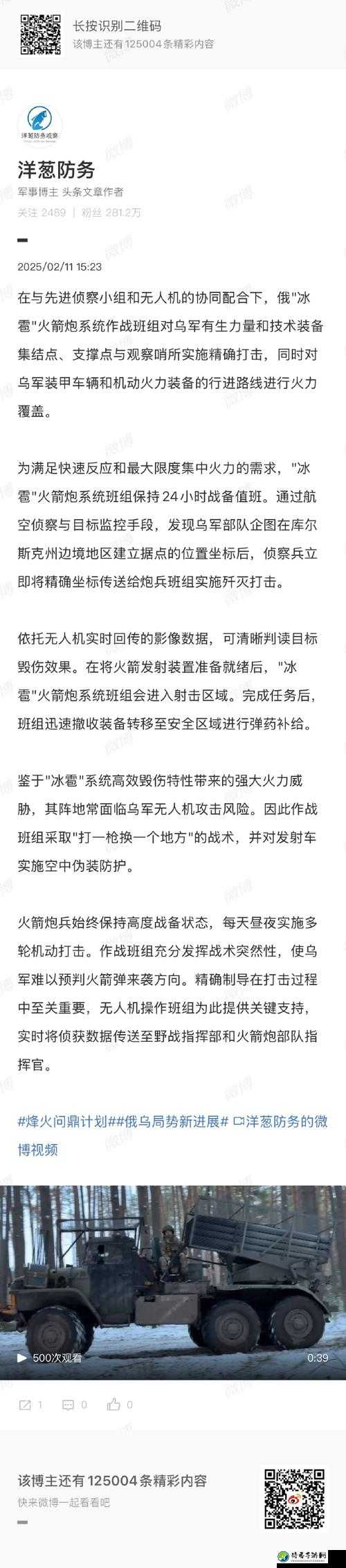

最近,一幅名为「小蠼进禁区」的插画在社交平台引发争议。画面中,一只卡通化的禽类形象触碰标注有「禁止」标识的区域,配以数字编码9的模糊元素。尽管内容并不露骨,但这幅作品却意外成为讨论焦点。有人说它是艺术创作的自由表达,也有人认为其暗藏不良倾向。这背后折射出的,是当代社会对内容边界的复杂态度。

一、创作背后:年轻人如何用符号传递态度

当代创作者善用谐音梗、符号拼凑等手法,在现实与想象间搭建叙事桥梁。类似「小鹌鹑伸进禁区」的创作,往往通过二次元元素包装敏感议题。禽类形象因其无辜特质,与禁忌符号形成强烈反差,这种反差某种程度上成为了引发讨论的天然催化剂。年轻群体用这种含蓄方式探讨自我认知,既是调侃现实的智慧,也是表达诉求的策略。

作品中包含的数字编码等细节,更折射出现代人碎片化表达的特点。接收者需要结合上下文甚至特定社群密码进行破译,这种互动性恰恰强化了社交传播效果。艺术评论家史蒂文·霍佛曾说:"每件作品都是开放的邀请函",这种半明半暗的表达形式,正是对传统表达方式的突破。

二、平台监管:尺度标准的现实困境

不同平台对内容的把关标准差异显著。某知名社交平台近期封禁了数十件含数字编码的作品,而另一新兴创作社区则允许用户自主标注敏感级别。这种监管差异暴露出两个深层问题:一是内容界定的模糊地带,二是算法推荐机制对创作生态的隐形影响。

有数据显示,带有争议性标签的内容平均互动量高出37%,但这也让创作者陷入两难:过于收敛会失去传播力,过于激进又面临下架风险。这种矛盾某种程度上催生了更隐晦的表达手法。正如摄影师维基·克劳福德所言:"当镜头被限制,剪影本身就是最有力的陈述。"

三、社会认知:禁忌话题的传播学悖论

心理学研究表明,人类对未知的渴望与被禁止事物的好奇天然相伴。当某类内容被定义为"禁区",反而可能激发更强的探索欲望。这种逆反效应在Z世代群体中表现得尤为明显:越是被强调不能讨论的议题,越成为创作素材库中的热门元素。

传播学者詹姆斯·凯尔特尼将这种现象称为"阈限状态的狂欢"。在现实与理想之间游走的创作,就像悬在安全线边缘的秋千,既保持了足够的距离避免跌落,又通过摇晃制造令人兴奋的刺激感。这种微妙的平衡,恰恰构成了当代文化生态的独特魅力。

四、艺术边界:从禁忌到共识的进化之路

任何艺术形式的发展都经历过反复博弈。十九世纪印象派画家笔下的女性服饰被斥为"暴露",五十年后却被公认为经典美学。这种认知转变印证了一个观点:所谓的禁忌标准,本质上是时代认知的投影。当社会对某类创作达成新的共识,曾经的争议往往被重新定义。

值得警惕的是,过度趋同的标准可能扼杀创新。正如建筑师扎哈·哈迪在 TED 演讲中强调的:"完美通常是平庸的代名词。"在探索表达自由的道路上,我们需要的不是一刀切的禁止,而是建立更有包容性的对话机制。毕竟,最珍贵的艺术往往诞生于灰色地带的闪烁时刻。

艺术创作就像海平面下的冰山,观众看到的只是尖端,真正值得探讨的是水下90%的结构。当我们用审慎目光看待类似「小鹌鹑伸进禁区」的作品时,不妨将更多精力投入到对创作动机的深度理解。或许真正的禁忌不在于形式本身,而在于对差异的恐惧与偏见。