AI生成裸体涩图无码免费现象背后的数字伦理挑战

当AI技术与视觉创作碰撞,那些标榜「裸体」与「无码」的图象在社交平台疯传,舆论场瞬间被撕裂成两派。有人将其视为技术进步的炫目橱窗,也有人将其看作文明倒退的潘多拉魔盒。这种争议性图景,折射出现代社会在数字化浪潮中面临的深刻困境——我们是否准备好迎接一个能自行「创造」人类形态的算法世界?

一、技术狂飙下的创作边界

AI绘画模型凭借深度学习算法,正在改写视觉艺术的生产逻辑。那些所谓的「涩图」与「裸体」图象,本质上是算法对海量素材的学习与重组。当代码开始模仿人类审美,传统的创作门槛被彻底击碎。但当用户轻点鼠标就能生成触目惊心的图象时,现实世界与数字世界的界限正在以肉眼可见的速度模糊。

这场视觉革命的悖论在于:我们一面为技术惊叹,一面又被它引发的冲击波震撼。有创作者用AI创作数字水墨画被圈内认可,却有图商用类似技术炮制争议图象牟利。这种技术应用的双重性,恰恰暴露了数字时代价值观的混沌。

二、价值观碰撞的深层焦虑

当「无码」图象泛滥成灾,人们的焦虑并非源于对技术的恐惧。真正令人不安的是,在算法面前人类独特性的消解——当机器能够完美模仿人体姿态与表情,人类引以为傲的艺术表现力是否正在被取代?更深层的忧虑在于:这种图象生成技术可能成为消解社会规范的无形刀刃。

有年轻设计师坦言,面对AI绘画工具既爱且怕。爱它的高效智能,怕它会摧毁传统艺术生态。这种矛盾心态恰似当年胶片相机面对数码技术时的慌乱。但与过去不同的是,这次技术革命还叠加着价值观的剧烈震荡。

三、文明的十字路口

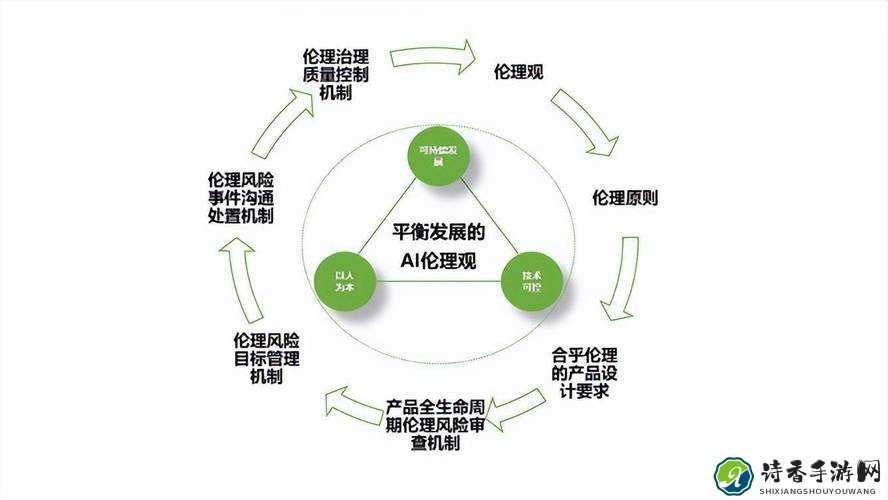

站在技术与人文的交汇点,我们需要重新思考几个根本命题。首先,如何建立数字时代的创作?当算法可以模拟任何形象,创作者是否该对生成内容负有责任?其次,如何构建既保护创新又防范滥用的监管体系?最后,作为数字公民,我们应当以怎样的姿态面对这场视觉革命?

值得欣慰的是,已有积极变化正在发生。部分AI平台开始设置内容红线,学术界展开「人机共创」模式的探索,普通用户也逐渐形成理性认知。这让我想起航海时代的罗盘发明——工具本身无所谓善恶,关键在于握罗盘的手握的是怎样的价值观。

夜幕降临时,我望着电脑屏幕闪烁的二进制世界。那些由0和1编织的图象,既是冰冷数据的集合体,也承载着人类最炽热的想象。在这场波澜壮阔的技术变革中,或许最重要的不是恐惧或膜拜,而是保持清醒的头脑与笃定的价值判断。毕竟,真正决定数字文明高度的,从来都是人性的温度而非代码的冷光。