公开打肿臂瓣训诫文最狠的十句话背后的隐喻与反思:权力、情感与社会价值观的博弈

频道:手游攻略

日期:

在当代社交平台上,「公开打肿臂瓣训诫文」逐渐成为一种充满争议的文化现象。这类文本往往以极端激烈的言辞,将情感纠葛与社会价值观冲突浓缩为“最狠的十句话”,试图通过震撼性表达引发关注。然而,当我们剥开表层的戏剧化外壳,会发现这些文字背后暗含着更深层的权力关系、情感表达与社会认知的博弈。将从多个角度解读这一现象,探讨其对个体与群体的深远影响。

一、训诫文的隐喻意义:情感暴力的包装与投射

「公开打肿臂瓣训诫文」的核心特征在于其夸张的修辞和对抗性语气。表面上,这像是个体对不公遭遇的反击;实则,它往往是社会普遍焦虑与情绪的投射产物。

- 情感暴力的合法化:通过“训诫文”的形式,作者将私人情感纠纷转化为公众议题,利用舆论场的裹挟力强化自身立场。这种做法模糊了个人权益与公共道德的边界,容易引发“以暴制暴”的思维惯性。

- 语言暴力的美学化:文中大量使用比喻、反讽等修辞手法,将复杂的情感冲突简化为“狠话”,在某种程度上满足了读者对戏剧性的心理期待。然而,这种美学化处理可能掩盖事件本质,使理性分析变得困难。

二、权力关系的投射:从个体到群体的镜像效应

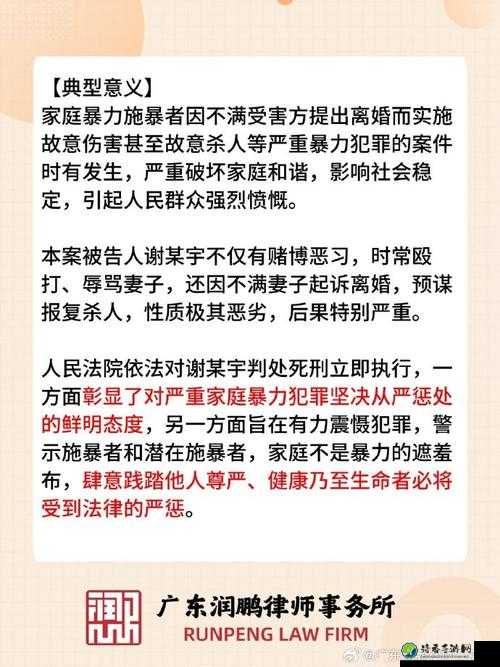

训诫文之所以能引发广泛共鸣,与其精准捕捉了现代社会中普遍存在的权力失衡有关。无论是亲密关系中的控制欲,还是职场中的层级压迫,都被浓缩为“最狠的十句话”。

- 个体叙事的群体共情:通过放大冲突烈度,训诫文让读者在代入感中找到情感宣泄的出口。例如,将伴侣间的争执描述为“尊严与生存的较量”,成功唤起了人们对不公平对待的普遍反感。

- 反噬式反抗的文化基因:从“以牙还牙”到“以狠制狠”,这类文本延续了中华文化中“弱者翻身”的叙事传统。但值得注意的是,这种反抗方式可能加剧对立,而非真正解决问题。

三、文明共情的进化方向:超越语言暴力的可能

尽管训诫文因其冲击力引发热议,但长期来看,它可能对社会价值观产生负面影响。如何在表达不满与维护文明之间寻找平衡,成为当代人必须思考的问题。

- 从“输赢思维”到“共生思维”:与其将矛盾简化为“非黑即白”的对立,不如尝试理解双方立场背后的深层需求。例如,冲突中的攻击性言辞或许是对安全感缺失的求救信号。

- 理性表达的替代路径:通过心理咨询、法律途径或艺术创作,个体能够更健康地处理情感创伤。当社会提供更多元的支持体系,极端言辞的吸引力自然会降低。

四、十个训诫文的变形解读:何以“狠话”成为时代注脚

不妨将“最狠的十句话”视为一面镜子,从中窥见当代人的生存困境:

1. “尊严比所谓的爱更重要” → 对独立人格的渴望

2. “算了吧,你自己养活得了” → 经济独立对情感自主的支撑

3. “你的道德绑架换来的只有我的嘲讽” → 对单向规训的反叛

这些看似尖刻的表达,实则折射出年轻人在传统价值观与现代生活方式碰撞中的困惑。与其单纯批判训诫文的极端性,不如思考其社会土壤。

当狠话成为时代的回声

「公开打肿臂瓣训诫文」之所以引发热议,正是因为它捕捉到了当代社会中普遍存在的矛盾与焦虑。我们需要警惕的是,将复杂情感简化为“最狠的十句话”,可能导致理性对话的缺失。与其沉溺于语言暴力带来的快感,不如用更包容的态度审视冲突背后的真实需求。毕竟,文明的进阶从来不是靠“狠话”推动,而是靠对差异的理解与共生的追求。