男被❌c🐻偷看黄扒衣服洗澡事件发酵背后:三步建立健康社会防线

近日某男子在公共浴室被他人非法拍摄的事件引发广泛关注。从监控录像片段到社交平台热议,这场本应私密的盥洗时刻,却成为公众争议的焦点。事件发酵过程中,既有对当事人遭遇的同情,也有对拍摄者行为的强烈谴责,更折射出当代社会在隐私保护与道德约束间的深层矛盾。

一、隐私权受损的警示信号

-

空间属性的错位认知

公共浴室作为功能性场所,其私密性与开放性天然存在矛盾。当拍摄者将镜头对准他人赤裸身躯时,实际侵犯的是最基础的隐私权益。这种行为不仅突破社会公序良俗,更暴露出部分人对身体自主权的严重误判。 -

技术滥用的隐蔽威胁

智能设备的普及让偷拍行为愈发隐蔽。从针孔摄像头到社交平台传播链,信息泄露带来的伤害呈几何级扩散。当事人需面对的不仅是身体形象被暴露,更可能承受持续性精神压力。

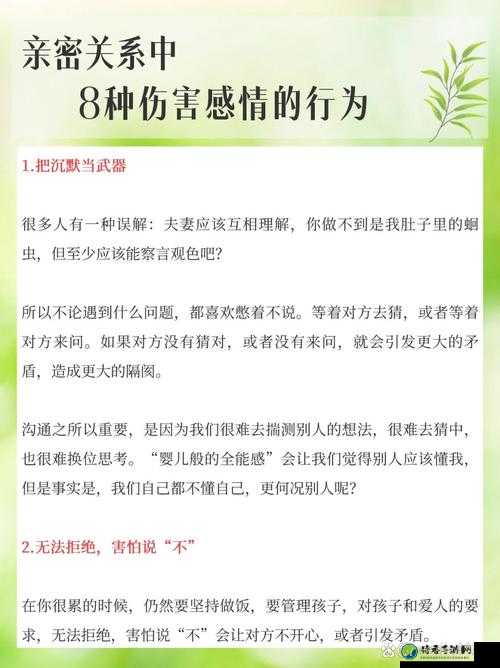

二、社会道德的多元碰撞

-

围观狂欢下的失范

事件传播过程中,部分讨论已偏离事实本身。有人将矛头转向受害者"衣着暴露",甚至借机调侃,这种"受害者有罪论"的错误认知亟待纠偏。我们必须明确:保护个人隐私是社会成员的基本责任。 -

网络空间的新型暴力

从片段传播到二创加工,网络暴力已发展出完整产业链。被非法获取的影像往往被恶意剪辑、断章取义,受害者需承受二次创伤。这种虚拟空间的暴力行径,其危害性绝不亚于线下伤害。

三、构建防线的实践路径

-

法律层面的刚性约束

修订完善相关法律法规,将偷拍窃录明确界定为侵犯人格权的违法行为。同时设立专项基金,为受害人提供法律援助和心理康复支持。 -

技术治理的创新突破

推广使用智能防偷拍系统,在公共空间安装敏感区域监测设备。开发新型加密算法,提升个人影像数据的安全防护能力。 -

社会共识的凝聚培养

在教育体系中增加隐私保护课程,在媒体宣传中强化正向价值观。鼓励公众建立"保护他人隐私即是维护自身权益"的共情意识。

携手共创健康文明生态

当个人遭遇不法侵害时,整个社会都该成为坚固后盾。从完善法律到更新观念,从技术创新到舆论引导,建立全面的防护体系需要多方协作。唯有形成尊重边界、保护隐私的共识,才能真正杜绝类似事件重演,让每个人都能安心生活。

面对技术进步与观念碰撞带来的新课题,我们必须拿出更智慧的解决方案。期待通过持续改进,构建一个既能保障个人自由、又能维护社会良序的文明生态。这既是对事件受害者的最好告慰,更是对每位社会成员权益的有力守护。