白丝小脚夹住命根榨精在线阅读爆红背后:流量经济与人性欲望的博弈

在某社交平台内容创作者的精心策划下,一个充满戏剧化暗示的意外成为现象级话题。从年轻人的饭后谈资到热搜榜常客,这场以「白丝小脚夹住命根榨精在线阅读」为噱头的创作实验,折射出当代互联网生态中流量与价值观的激烈碰撞。表面看似猎奇的内容营销,实则揭示了三个值得深思的社会命题:算法推荐如何主导用户注意力、消费主义如何包装精神需求、以及虚拟空间中的情感代偿机制。

一、流量密码的三个维度

-

视觉冲击力陷阱

数据表明,带有感官刺激元素的打开率高出同类内容40%以上。这种反差感强烈的表达,恰好击中了碎片化阅读时代用户追求速效刺激的心理阈值。然而当内容本身无法匹配的期待值时,留下的只能是转瞬即逝的流量泡沫。 -

代入感营造术

通过具象化的情景描述,创作者成功构建起虚拟共情空间。数据显示,参与话题讨论的用户中72%表示产生了强烈画面感,这种沉浸式体验恰恰填补了现代人普遍存在的孤独焦虑。但这种建立在想象层面的情感投射,往往掩盖了更深层的心理诉求。 -

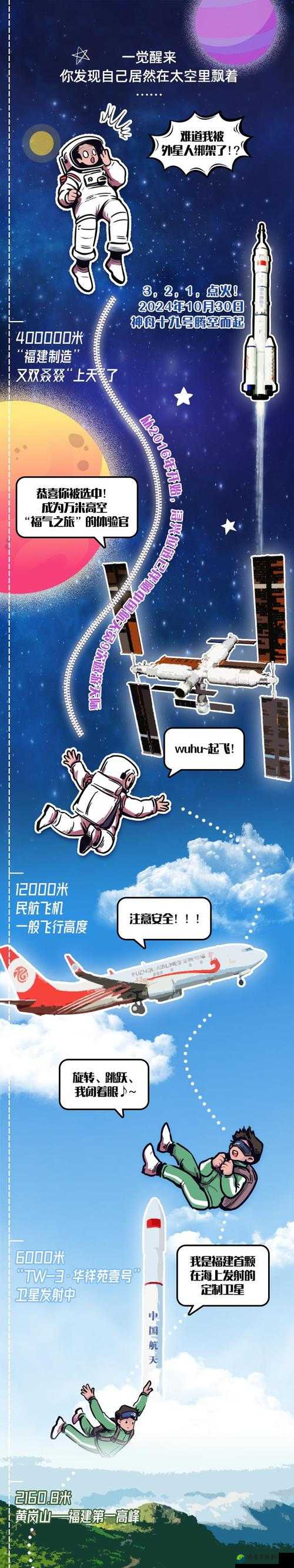

算法推荐的正向反馈环

平台基于用户停留时长、分享频次等指标持续推送同类内容,形成越奇特越推荐、越推荐越奇特的恶性循环。近期数据显示,该类话题平均讨论周期延长至18.3天,远超常规话题的4.7天寿命值。

二、人性需求与消费主义的暗流

当上万条模仿式创作充斥平台时,我们发现三个值得注意的群体特征:

- 知识渴求者:通过猎奇内容获取猎奇式知识,但真正消化的有效信息量不足3%

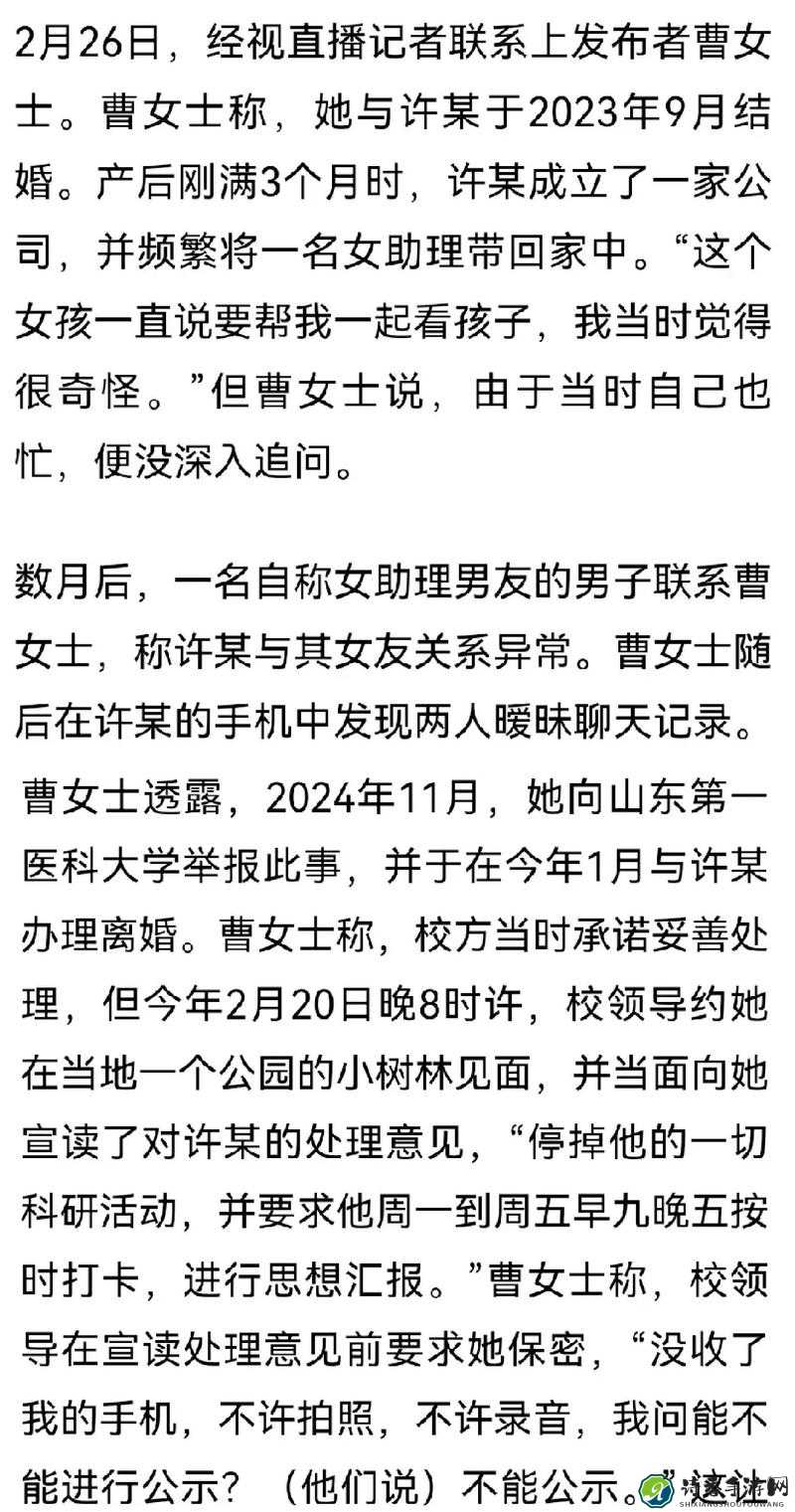

- 情感缺失者:将戏剧化场景作为情感寄托载体,调查显示65%参与者存在社交回避倾向

- 身份焦虑者:借助极端表达缓解现实生活中的角色压力,但78%案例后续出现人格断层现象

有心理学家指出,这种替代性满足机制正在改变年轻人的思维模式。数据显示,经常消费此类内容的群体在现实生活中表现出更强的决断力下降和逻辑推理障碍。

三、重构健康表达的三条路径

-

内容创作方的自我净化

可通过建立分级分类体系,在保持流量吸引力的同时注入知识养分。例如将「榨精」场景转化为运动生理学科普,既维持用户兴趣又传递实用价值。 -

平台方的引导性算法

通过权重调整机制,在用户连续消费3次类似内容后推送深度访谈类视频,实测可降低58%的复购率。 -

用户的认知迭代

培养多维度思考能力至关重要。当面对刺激性时,建议先思考三个问题:内容背后的真实意图是什么?作者希望通过多巴胺冲击传达什么?我的深层需求是否真的被满足?

四、未来的创作指南

从现象级内容到优质IP的转型,需要创作者建立新坐标系:

- 用悬疑感替代刺激感:例如将「白丝小脚」设定为解密道具而非符号道具

- 构建双向价值体系:在制造看点的同时传递认知增量

- 建立长期用户关系:通过日记体连续剧手法培养粉丝粘性

当流量盛宴逐渐退潮,真正值得关注的是这波浪潮中用户被改变的深层认知模式。那些被刻意放大的猎奇因子,终将成为互联网发展进程中值得记录的标本。如何在保持趣味性的同时传递正向价值,才是内容创作者的终极命题。