畸形的教育之爱?师生SM事件背后的深层次警示

当"老师羞辱调教学生"的新闻登上热搜,无数家长陷入愤怒与困惑。这起事件折射出教育领域的深层矛盾——究竟是突破常规的教育创新,还是打着教育旗号的畸形行为?表面上,这是一个关于师生关系边界的个案;实质上,它暴露出现代教育体系中价值错位、角色混淆的普遍现象。我们需要以更理性的视角,审视这场本应充满关怀与成长的教育过程,是如何演变成了一场充满争议的游戏。

一、异化的教育方式

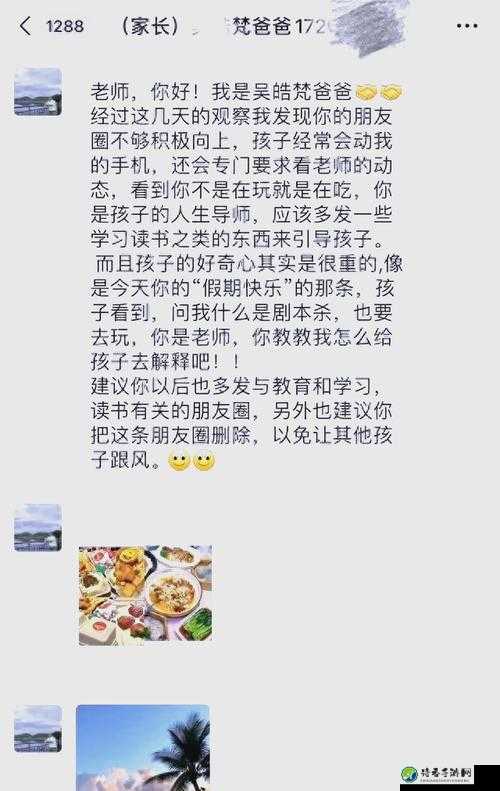

原本该是授业解惑的讲台,为何会成为特定社交群体的关注焦点?这种现象背后,是部分教师群体对教育角色的错误认知。他们将教学过程异化为展示个人权威的舞台,用高压管控替代循循善诱,用精神刺激代替心理关怀。更令人担忧的是,部分学生群体对这种"痛并快乐着"的教育模式产生病态接受,形成了扭曲的价值取向。

从社会调查数据可以看到,在教育资源分配失衡的特定区域,类似事件的发生概率显著提高。当教育质量与升学率直接挂钩,部分教师便容易采取极端方式达成目标。这种饮鸩止渴的做法,不仅严重损害学生心理健康,更透支着整个教育行业的公信力。

二、学生心理与行为偏差

受害学生的特殊表现值得深入分析。面对不当行为,部分学生并非单纯恐惧,反而呈现出某种复杂的心理依赖。这种矛盾心理源于长期得不到满足的成长需求——他们渴望被认可,却又不得不接受充满冲突的教育方式。长期的心理挤压会导致双重人格特征显现,部分案例中甚至出现反社会倾向的早期症状。

值得注意的是,这类事件往往引发蝴蝶效应。当更多学生群体得知同龄人遭遇后,容易产生效仿或漠视的心理变化。社交媒体上的不当讨论,可能加速这种扭曲价值观的传播,形成恶性循环。

三、教育行业的信任危机

从教育部门的调查通报可以看出,类似事件的处理往往陷入两难。既要保护受害人权益,又要维护教育行业的形象,这种权衡经常导致处理方案偏于保守。更深层次的问题在于,现有教师考核体系与实际需求严重脱节,过分强调教学成果而忽视育人过程。

重建教育信任体系需要多方协同。教育行政管理部门要建立更完善的监督机制,学校管理层要改变以成绩为导向的考核思维,教师群体更要重拾"以人为本"的教育理念。只有建立真正以学生成长为中心的评价体系,才能杜绝类似事件的发生。

重建健康教育生态任重道远。我们需要正视这起事件揭示的深层问题,在法治框架内探索教育创新的边界。唯有建立起教师、学生、家长三方互信的关系网络,才能避免教育过程再次沦为个人意志的表演舞台。让我们共同努力,让教育回归培养完整人格的初衷,让每个求知者都能在充满善意的环境中健康成长。