挺进月婵的两瓣粉嫩小泬,藏着多少人向往的纯真模样

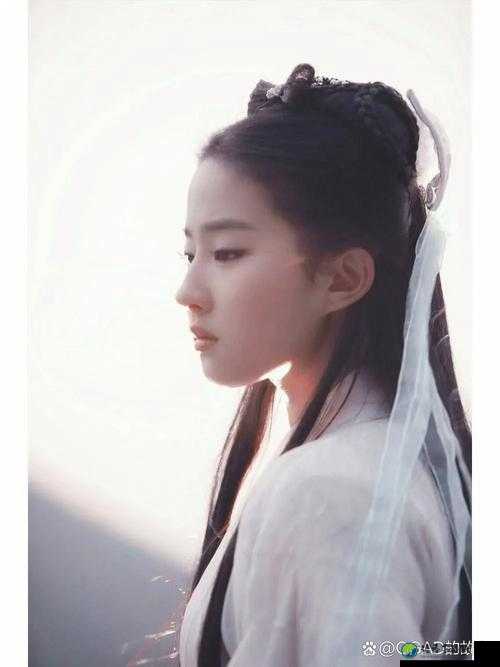

第一次看见挺进月婵的两瓣粉嫩小泬时,我正坐在老旧电影院的第三排。银幕上泛着胶片特有的颗粒感,灯光暗了又明,却亮不过那抹粉色的鲜活。她侧脸的时候,嘴角的弧度像初绽的蔷薇,带着露水的清甜。观众席里有人倒吸气,有人轻轻摇头,但所有人都屏息凝神,仿佛生怕惊扰了这幅画。

那场戏是雨戏。水珠顺着油纸伞骨滑落,在青石板路上打出细密的涟漪。月婵的粉色衣摆被雨水浸透,贴合着腿型勾勒出独特的弧线。后来的采访中她解释,那其实是导演特意设计的褶皱,要表现江南女子的含蓄与灵动感。我突然明白,镜头里晃动的不只是衣料,更是某种难以捕捉的生机。

二、镜头之外的真实

拍完那场戏后,工作人员给月婵递保温杯时都放轻了脚步。她说那些微微颤抖的睫毛颤动,那些被雨水冲淡的口红色号,都是角色灵魂的碎片。有次后台采访,她扒开额前的碎发,露出颗青紫色痣,说是五岁时摔在桂树下的疤痕。那一刻我才意识到,荧幕上绽放的粉色,原来全是用真实的疼痛灌溉。

观众总说她的皮肤像吹弹可破的粉绡。皮肤科医生却不这么看,私下给化妆师递小纸条建议加强保湿。某次直播后台,她现场试用新粉底液时皱眉说:"这东西太厚了,遮了雀斑也遮了体温。"那一刻的后颈线泛着健康的潮红,和荧幕上的粉嫩小泬重叠在一处。

三、当纯真成为共识

现在打开社交平台搜索"粉嫩小泬",能看到几百万人的想象。有人用嫩姜片蘸蜂蜜模拟她的唇色,有人在雨天穿着透视薄纱模仿那场戏。最有趣的是一位刺绣师傅,花了三个月在手帕上绣出动态的粉色褶皱——每一针都随着呼吸起伏。

但也有人开始质疑。广告商把她的发梢做成糖果包装纸,彩妆品牌推出"月婵透纱"滤镜,连奶茶店都在推粉色冰沙。当纯真成为流量密码,保持本真反而成了件奢侈的事。上周她发微博澄清不会接母婴产品代言,配图是她蹲在菜市场的背影,手里提着刚买的紫茄。

四、回望来时的路

上周的粉丝见面会上,有观众递给她一张泛黄的剧照。那是她十六岁时拍的校园剧片段,扎着双马尾坐在梧桐树下的样子,和现在的粉嫩小泬截然不同。她凑近看照片时眼睛眯成月牙,说:"那时候拍完戏就去打篮球,现在连跑个楼梯都要化妆师重新描睫毛。"

夜深人静的时候,我常想起导演说过的话:"真实的美永远在路上,而不是终点。"如今的挺进月婵像一株移植在温室的野花,枝条依然柔软,只是养分换了来源。当粉色被千万种方式复制时,那个雨天在青石板路上踉跄的瞬间,才是最珍贵的原版。