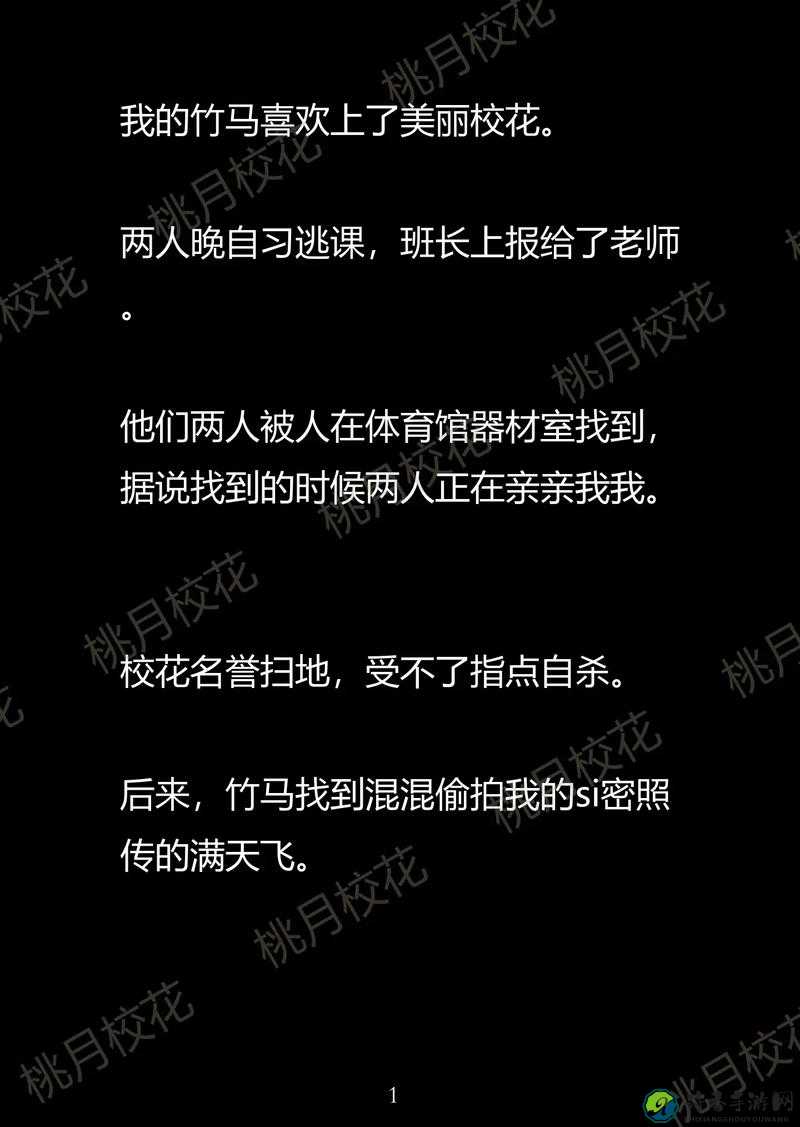

女班长体罚事件背后的隐痛:一场被看见的教育暴力与人性觉醒

当那个穿着校服的少女被爆出在体罚室里赤裸着躯体受罚的消息时,无数人心头一颤。这不仅仅是一个校园暴力的极端案例,更是一个被撕开的伤口——在这道伤痕下,埋藏着整个社会对教育暴力的集体沉默与纵容。当我们凝视这场悲剧时,看到的不仅是皮肉之伤,更是人性在权力失衡中的畸变。

一、人性异化的荒诞剧场

那个布满铁架和皮鞭的密室,原本该是教导心灵的教室。监控录像里女班长蜷缩在角落的画面,像一尊被腐蚀的雕像。施暴者的表情空洞而麻木,仿佛在完成一项寻常公务——这种灵魂异化的现象,恰恰暴露出现代教育体系中最危险的病症。

教师群体中长期存在一种扭曲的价值链:他们将体罚美其名曰"树威信""促进步",甚至发展出一套自相矛盾的说辞体系。有人振振有词地辩解:"不打不成材""棍棒底下出孝子",却从未思考过这种原始野蛮的教育方式正在噬食孩子们的尊严。

受害者的创伤远比我们看到的更深邃。从医院报告单到心理咨询记录,从疤痕地图到记忆碎片,都在无声地控诉。更令人唏嘘的是那些旁观者的集体噤声——走廊里擦肩而过的同学,办公室里闲谈的老师,甚至受害者的亲友,都在用沉默参与了这场暴行。

二、教育暴力的惯性轮回

校园暴力从来不是孤立事件。当班主任在教案本上写着"严格管理""爱之深责之切"时,食堂阿姨在走廊窃窃私语"这孩子太骄纵",家长群里有人转发"老虎要_stripes的故事,整个教育场域都在营造一种暴力常态化的氛围。

教育管理部门那张写着"禁止体罚"的公告牌,与体罚室的铁门形成黑色幽默。通报处理的雷声大雨点小,总是蜻蜓点水。某市教育局在事件爆发后召开的所谓"警示教育大会",不过是给暴力加了一层伪善的外衣。

舆论场的两极分化更是加剧了伤痕的毒性。有人同情弱者,有人嘲讽受害者"咎由自取",这种非黑即白的简单叙事,恰恰是暴力得以延续的温床。我们需要建立更复杂的价值坐标系,去理解事件背后的系统性问题。

三、被遮蔽的真相与责任

那间体罚室的门后,藏着多少未说出口的哀求?从受伤的骶骨到瘀青的肩胛骨,每一寸痕迹都是无声的控诉。更令人不安的是,类似的地下暴力空间在多少所学校暗中存在?那些藏在体育馆储物柜、维修间、废弃教室里的酷刑工具,正在吞噬多少年轻生命。

当权力开始僭越人性边界时,每个人都可能成为加害者或被害者。那些端着保温杯上班的普通教师,那些在家长会上微笑的教育管理者,都在用不同的方式参与这场群体性暴力。我们必须正视这种制度性暴力的普遍性,而不仅仅是谴责个别施暴者。

社会改变的希望或许藏在每个普通人的觉醒之中。当更多人开始质疑"打学生"与"教书育人"能否共存,当教育工作者重新思考"严格"与"残暴"的界限,当受害者不再被要求证明自己无辜,真实的改变才真正开始。

这起女班长体罚事件终将被写入社会记忆的褶皱。但我们的关注不该随着新闻退潮而消失。教育的真谛在于培育完整的人性,而不是制造顺从的工具。让我们以这道伤痕为镜,直视教育体系中的暴力幽灵,并携手建造真正的文明之屋。