毛笔痒刑调教受不了了?当传统文化成为当代青年的精神困局

午后的阳光透过砚台边缘,在宣纸上投下细碎的金斑。我蘸了蘸墨汁,手腕还未抬稳,一串蝌蚪般的墨渍已经浸润开了。三十分钟前,师父说写错一笔就得跪香炉,现在我的膝盖和石板摩擦出的火辣疼,比手上握着这支狼毫笔还难熬。

传统文化调教的三重境界

一、指尖的战栗

初学书法那会儿,连横折钩都写不成形。师父握着我的手一遍遍画直线,骨节被捏得发青时,他仍不满意:"再用点力!"皮下神经在竹制搁笔架的硌压中苏醒,有如被绳索捆缚后的刺痒感。

某次写兰亭序时,笔肚的水墨忽然在"领"字下划出蚯蚓般扭动的细痕。师父抄起戒尺,不是打手心,而是抽在砚台沿上。清脆的爆响震得我大脑一片空白,却在下一秒捕捉到墨汁震出的涟漪——那是"水"字游波该有的动态。

二、脊背上的芒刺

最煎熬的是每日立地写廿八字。双脚生出茧子时,后背已被师父的毛刷扫出樱桃红的痕迹。那把沾着粗沙的棕刷扫过皮肤,像是有人用蒲公英的绒球在脊椎上打滚。有次实在忍不住,刚要蹲下身就被厉声喝止:"就知道趋利避害!"

直到春分那天,细雨渗透练字棚顶。我忽然察觉那些芒刺般的刺痛,在湿润的空气里化作某种若有若无的痒意。墨迹未干的宣纸被雨点打湿时,最后一笔"心"字的勾勒竟有了游蛇入草的通透感。

三、蜕变的阈限

盛夏时分,我在二十四孝图上写"百依百顺"。汗水顺着鬓角渗入领口,衣襟被贴在皮肤上的湿意,竟与砚台边渗出的墨渍形成了某种诡异的呼应。就在这时,我发现手腕缠的纱布渗进墨汁,像被拷上了一圈青灰色的同心圆。

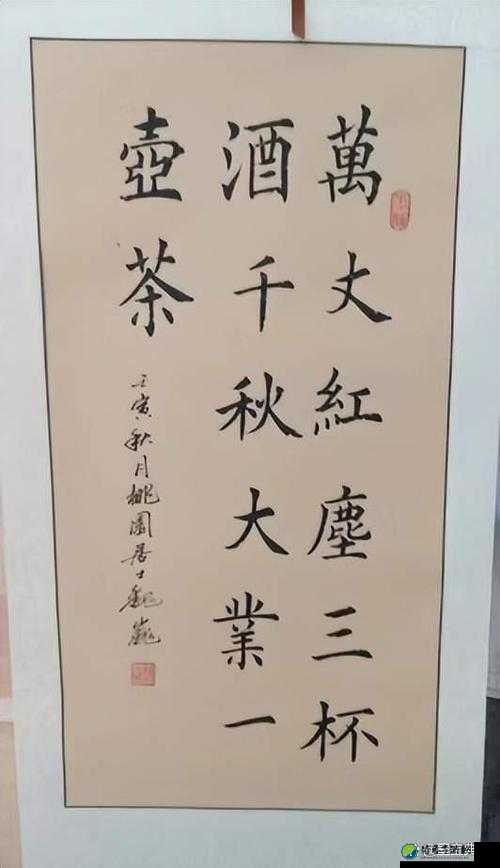

真正突破桎梏是在中秋节。庭院里的木樨花开了三茬,我端着金笺写月赋时,笔锋扫过"蚌蛤珠胎"四字,纸面突然飘起若有若无的香气。原来搁笔架的檀木因长年浸润墨气,在月光里焕发出桂蕊的清冽。

当古老技艺变成精神困局

现在的年轻人热衷于用"受不了了"形容生活压力,却不知毛笔书法的训练才是终极的心理战。当砚台边上积起薄霜,你才会明白为何古人在寒冬仍要呵气暖砚——那不是苦行僧式的折磨,而是让冰凉的工具与温热的呼吸达成某种宿命的和解。

有位同学在研墨时忽然哭了起来:"为什么要这么折磨自己?"师父递给他一方新砚台,指着雕刻的龙门图案说:"你看这水波纹,刻得像刀刮似的,可鲤鱼不跳上千次,永远沾不上那道光。"

笔尖跳跃的刹那

深秋最后一天练字,我终于能像庖丁解牛那般游刃有余。写到"逍遥游"三个字时,笔尖在"遥"字的钩画处突然悬空。不是断墨,而是被暮色中的秋蝉声引出了某种玄机——那振翅声里藏着永字八法的八面出锋。

当下明白了师父先前的用意:所谓的毛笔调教,实则是让暴烈的心气在狼毫与宣纸的摩擦中化作团团烟雾。就像那些被遗忘的础墨,只有在反复研磨中才能焕发生命力。

现在的砚台边缘,总会有不知何处钻出的蝉蜕。某天清晨,一只幼蝉正对着砚池做最后蜕皮时,我忽然记起先前最抗拒的那个日子:那天写"不服输"时,砚台倒扣出的弧度,与蝉翼脱壳时的形状竟然一模一样。